最近一段时间,朋友圈是不是被高考录取结果刷屏了?

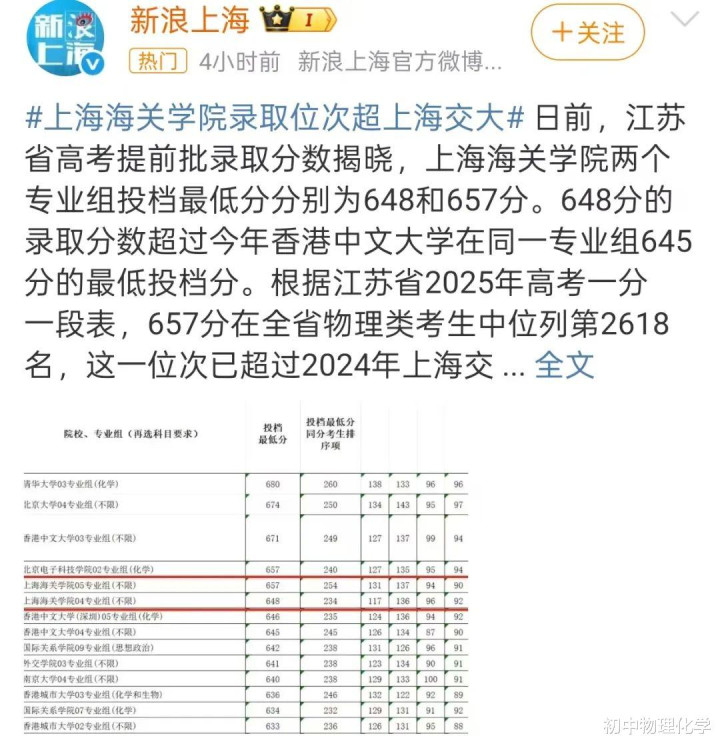

不同于往年,今年最扎眼的趋势,不是哪个孩子考上了985,而是——毕业包分配的学校录取线集体起飞了!

像军校、警校、准公务员院校、定向师范和医学类高校,不少专业的分数已经超过了部分985!

网友调侃:“宇宙的尽头果然是编制。”

看着这些毕业就上岸的院校重新吃香,很多老师、家长不免开始回忆:

那个靠上大学就能改变命运的时代,是不是又回来了?

但要说清这个问题,我们得从包分配背后的那些第一代大学生讲起。

70年代:考上大学就是改命

在恢复高考的1977年,谁家出了个大学生,那可是整个村都能跟着沾光的事情。

那一届学生大多是知青、农民、工人出身,一听到恢复高考四个字,就开始疯狂翻旧课本、抓紧复习,因为大家都知道:

只要考上大学,命运就会变。

他们没有什么职业规划,只知道国家分到哪儿,就踏实干到哪儿。

有人当了中学老师,有人成了工厂里的技术骨干,还有人成了医生。

虽然条件艰苦,但他们从来不抱怨,因为读书改变命运对他们来说,是亲身经历,不是励志口号。

80年代:在理想和现实之间摇摆

80年代的大学生,迎来了文化最活跃的一段时期。

那个年代,哲学热、诗歌热,一本书能在宿舍传着看好几轮。

年轻人心里有理想,有激情,但同时也被现实悄悄拽了回来。

市场经济悄然兴起,“万元户”、“下海经商”成了热门话题。

一边是稳定的“铁饭碗”,一边是充满不确定性的财富自由,选哪条路,是那一代大学生绕不开的命题。

90年代:不包分配,靠自己拼

1996年起,大学生开始告别“毕业即分配”,正式进入双向选择时代。

也就是说,上完大学后,就业不再是国家给你安排,而是得自己去找工作、投简历。

这一变化让很多人慌了手脚。

原本父母眼里稳稳一辈子的国企岗位越来越难进,毕业即失业这个词也开始被提起。

这一代的第一代大学生,真正开始直面职场的激烈竞争,也开始思考:

如果体制进不去,是不是得自己闯出一条路?

2000年后:考大学不等于好工作

进入21世纪,高校开始大规模扩招,大学生数量激增,“大学学历”不再稀缺。

这一代第一代大学生,很多人开始尝试创业,有人白天上课,晚上摆摊,有人刚毕业就投身电商、做自媒体……

虽然风险大,但他们也想试着当老板,不想一辈子打工。

不过现实很骨感:缺资源、缺启动资金、家里也帮不上太多,很多创业故事以失败告终。

于是,越来越多的人又把目光转向了体制内。

00后大学生:稳定成了最大的梦想

如今的第一代大学生,跟前几代很不一样。

他们有更广的眼界、更便利的工具,却也更早体会到现实的焦虑:

学历越来越高,岗位却越来越少;

岗位要求五花八门,机会却寥寥无几。

很多人一边刷着硅谷创业传说,一边默默报了省考、国考、事业编。

他们很清楚,考上一个编制岗位,可能不光是安稳,更是这代普通人改变命运最现实的通道。

所以我们看到,2025年高考中,那些“毕业就进体制”、“一毕业就有岗”的高校被疯抢,分数线猛涨两三千位也不稀奇。

军校、警校、定向师范、定向医学类,每一个都是“毕业即上岸”的代名词。

一个新旧交织的选择题

从70年代到现在,“第一代大学生”这个词的意义在不断变化。

从“分配改命”到“自由选择”、再到“卷中求稳”,我们每一代人都在时代背景下作出选择。

如今,“毕业包分配”的学校再次升温,其实说明了一个很现实的问题:

大多数家庭还是更看重“确定性”,更看重“毕业之后能去哪儿”,而不是“学校的牌子有多响”。

所以说,读985固然好,但如果一个普通高校能提供稳定岗位、有保障的未来,也同样值得尊重。

只是我们也得提醒现在的孩子们:

不管选哪条路,能不能走得远,还得看你有没有能力、愿不愿意坚持。

写在最后

时代不断变化,但有些东西是不变的——

不管你是哪个年代的大学生,那份对改变命运的渴望、对家庭的责任感、以及面对压力时的韧性,始终贯穿其中。

希望未来,不论是走向体制内的安稳,还是奔赴市场的自由,我们都能少一点焦虑,多一点从容。

盛达优配官网-专业杠杆配资-股票配资策略-券商配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。